【来源:宁波市教育局_教育新闻】

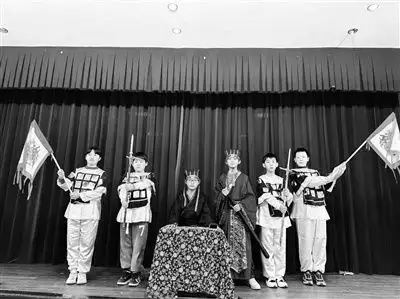

同学们在演课本剧《空城计》

课本剧演出现场

日前,海曙区镇明中心小学的语文老师张优群收到了家长的信息,说自家孩子不知怎么回事,最近“沉迷”于研究《三国演义》中的人物,还会主动去查一些史料,这在以前是不可能的事情。

对于这种反馈,该校五年级组的语文老师们已经习以为常了。自“课本剧演绎”活动开展以来,常有家长和老师分享孩子的“反常”行为。

其实,这也是该校在多年来将“表现性评价”应用于学生期末学业评价研究基础上的再一次新尝试,让学生在跨学科的创造类活动中充分展示自己的学习过程,以凸显出核心素养立意的教学评价。

五年级下册的语文书上,集合了四大名著的经典片段。学生们在课堂中,认识了足智多谋的诸葛亮、勇武过人的武松、机灵聪明的石猴等性格鲜明的人物。但光是“认识”和“感受”还远远不够,该校语文老师们想让学生走进人物内心,从而更好地去领略文学名著的魅力。“三月份的时候,语文老师们在各自所带的班级里布置了一份作业,就是让学生选取四大名著中的经典片段,进行课本剧的演绎。”张优群老师介绍。

接到这个作业,学生们热情高涨,自由分成了几个小组,人人参与其中。有的小组选择了课本中的内容,有的选择了自己最喜欢的片段。然后小组成员进行协商沟通,根据角色与“演员”的适配度及“演员”的表演能力来分配角色,最后确定每个人的分工。

“小组成员每个人都会承担一部分的工作。比如在对《晏子使楚》这篇课文的编演中,同学A要查找春秋时代的历史资料;同学B要对同学A所搜集的资料进行筛选整合,删去与课本剧排演无关的资料后再进行分类整合;同学C则根据同学B的资料设计剧本;同学D负责准备服装、道具;同学E负责撰写‘活动计划表’,并负责组织讨论与排演。”张优群介绍。

小朋友们十分入戏 对人物有了更深的理解

经过一个月的准备,每个小组都对人物和情节有了更深刻的理解。通过学生们的演绎,课文中的人物生动地走到了大家眼前,或机智,或勇武,或凛然,或懦弱……其他学生也在观看表演中真切感受到了课文中所描绘的精彩。

怎么打分? 学生们自己说了算

在完成课本剧表演这一作业中,学生们在小组合作中展现出了表达、协商、合作等多项能力,迸发出了耀眼的火花。那么,评价量表怎么做呢?这是“非纸笔”评价的最大难题。

“这是一种表现性评价,不能随便给孩子们赋分或者打个等级就解决了,那会打击学生的积极性。”于是,老师们经过商议,一致决定让学生来担任这次评价活动的“考官”。

老师们在班上组织学生开展制定评分规则的“恳谈会”,大家可以各自提出认为重要的考核内容。

“我觉得演技很重要,这决定了能否展现人物性格特点。”

“能不能在原有内容的基础上加一些创意性的表达很重要。”

最后,老师们把所有学生的意见进行了整合,理出了理解课文自主创作、剧本展示演绎人物、团队协作有效排练这三个打分的维度,再在每个维度内设置了三个等级区间,这便是集合了学生想法而生成的“指挥棒”。“我们以每个班级为单位,全体学生当评委,严格按照评价量表,为每个课本剧打分。相信这样评选出来的成绩是最令人信服的,也是最能促进大家往更好的方向成长的。”

历经9年实践,表现性评价已自成一派

据悉,这场课本剧表演活动是该校践行“表现性评价”探索的一个缩影。作为浙江省评价改革试点区的试点学校,自2014年开始,镇明中心小学已经历经了9年的实践,每个学科都有了系统的表现性评价方案。

副校长杨宏介绍,语文、英语等科目在每学期都会设置类似“课本剧演绎”的表现性任务;音体美这类课程重在过程表现,每学期会通过“经历+作品”的形式给学生进行评定。此外,学校还经常会开展跨学科的“微项目”式评价活动,比如在科学老师的协助下,学生们需要了解小鸟的习性和生活的必要环境,在校园里给小鸟安家;在“带着弟弟妹妹游校园”活动中,学生们要绘制一张校园平面图,并合理制定出一张“游学”项目时间安排表。

“每一次的表现性任务,我们都主张让学生共同参与评价,通过自评、同学评、老师评、家长评等多元化的评价方式来赋分。通过评价,孩子们能看见自己的成长,看到别人的优点,更能找到自己今后努力的方向。”杨宏表示,聚焦学生的自由生长和自我价值实现,始终是学校评价改革的出发点和落脚石,“学校推进表现性评价,就是要发挥评价的导向、诊断和反馈作用,真正用科学的评价促进每一个孩子的全面发展。”

声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com