新“课标”是指2022年4月份教育部下发的义务教育各学科的课程标准,相应的,本文指的是数学课程标准。对于年轻小学数学老师来说,刚参加工作几年甚至刚入职,还没什么经验,又来了新“课标”,一下子懵了。其实大可不必,学者尝试着站在年轻小学数学老师角度,把新课标概括为4件事:

一、培养什么样的人

即数学课程要培养的学生核心素养,概括为三个字就是看、想、说,详细点就是会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达世界。这是新课标的核心,也贯穿了新课标的各个指标。

举个小例子。一年级数学课本有一幅画(版本不同,画的内容略有差别)——小学生进入学校的情景。有几个男生,几个女生,几只鸟,几朵花……第一步学生进行数学的观察。第二步进行数学的思考,共有几个学生?红花比黄花多几朵等数学问题。第三步语言表达数学,让孩子们大胆地表达出来。

二、详细的目标

可分近、中、远期目标,同步关注执行。近期目标就是“四基”:即基础知识,基本技能,基本思想,基本活动经验。近期目标可以通过常规考试来体现。中期目标即“四能”:能发现问题,能提出问题,能分析问题,能解决问题。中期目标要靠老师在课堂上有意识的引导,细心观察孩子们对待数学的表现。远期目标可以简称为情感态度,按课标所说,“对数学具有好奇心和求知欲,了解数学的价值,欣赏数学美……”及“兴趣、习惯、质疑、反思、勇于探索的科学精神”。这不仅需要老师的耐心培养,也需要家长们更多的关注。

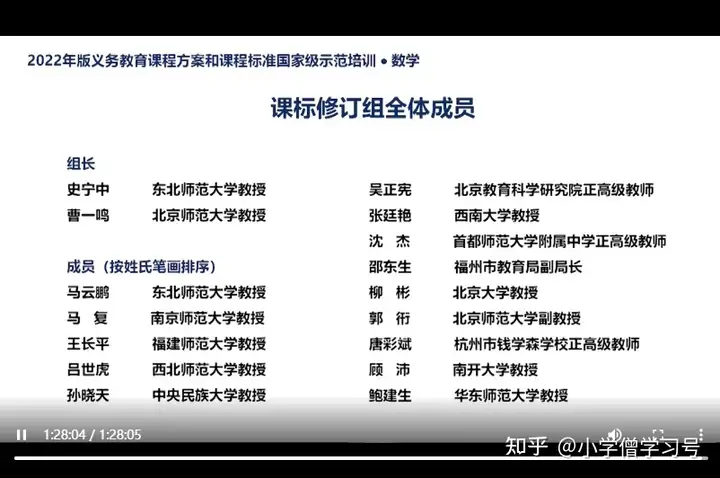

数学课标编写组组长东北师范大学史宁中教授在课标培训中曾提到,内涵的一致性,表现的阶段性,表述的整体性。私下理解,我们不能局限于课本上的知识传授,也不能局限于小学数学知识,要立足长远,为培养学生的研究数学,应用数学能力做好铺垫。

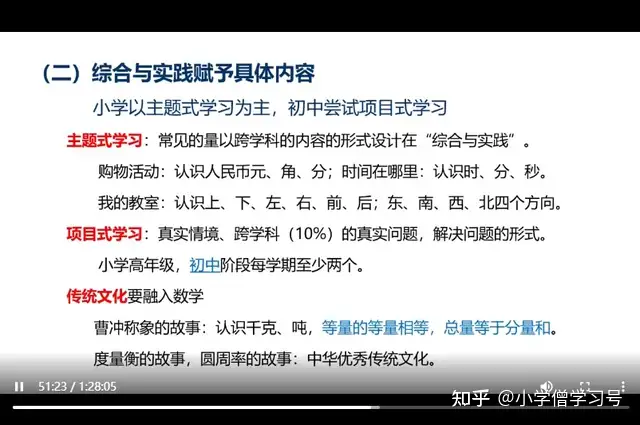

三、加强综合与实践

综合与实践不仅是教材重要的一部分,更重要的是,以解决实际问题为重点,以跨学科主题学习为主,以真实问题为载体采用适合学段的形式呈现出来的。设立这一版块就是帮助学生感悟数学与现实世界的联系,利用综合知识(跨学科)解决真实问题,培养学生的创新意识,实践能力、社会担当等优秀品质。

数学虽然有其独特性,但不是孤立的学科。随着知识的深入和学生年龄的增长,跨学科实践应用会越来越多。我们应该把这一版块重视起来,要努力把这一版块上好。老师和学生共同体验实践的过程,要及时总结经验。

四、信息技术与数学教学的融合

随着科技的发展,信息科技不但在经济、文化起的作用越来越大,在教育应用上的作用也越来越凸显。新课标也明确提出要“注重信息技术与数学教学的融合”。

相对于文科而言,理科教学更容易利用信息技术手段,激发学生学习兴趣和探究欲望,将较抽象的数学知识直观化,将相应的概念和数学知识自己建构。同时,利用信息手段,将线上和线下学习有机的组合起来。我们年轻老师要在条件允许的情况下,大胆尝试,利用信息平台工具及教学资源展开教学活动,在培养学生学习的同时,也要加强学生自律、自我评价,提升学生的综合素养。

上述这些内容是学者的一些感受,当然课标还有更多内涵尚未意识到,这需要我们在实践中探索研究,也愿年轻的老师们不断学习,提高对数学课标的认识,长远出发,把立德树人永记心间,落在实处,为培养新时代的建设者尽自己的一份力量。